「東京一極集中の是正」が大目的ではじまった2015年の地方創生元年。

あれから10年、移住、Uターン、関係人口といった人口問題を軸に、多くの議論が交わされ、地方自治体は独自の施策を模索し続けてきた。新型コロナウイルスによって一時的に人口移動が抑制されたものの、結果として東京一極集中の傾向は改善されず、むしろ加速していると言っても過言ではない。

筆者は大正大学地域構想研究所の一員として、連携自治体とともに地方創生施策の調査や現地での実践に関わってきた。その中で抱き続けてきた違和感がある。

それは、「地方創生が本当に解決すべき課題は、人口問題なのか?」という問いである。

「地方創生が本当に解決すべき課題は、人口問題なのか?」

現場で奮闘する自治体職員の努力を否定するものではない。しかし、人口の増減という短期的な数値目標が、地域の未来にとって本質的な解決策となるのかという疑問が拭えなかった。この違和感は、筆者だけのものではない。地方創生2.0へ向かう今、現場で働く人々や多くの研究者の間でも同様の問題意識が芽生えている。

2024年末に立ち上がった新しい地方経済・生活環境創生本部の議論では「雇用経済」という言葉も多く聞かれるようになったが、依然として議論の中心は「人の流れ」をどうするか、という視点が出発点になっている。地方創生10年、ここで一度立ち止まり、議論の流れを再考する時期に来ているのではないか。

筆者は、この問い直しの出発点を「人口問題」から「仕事」、特にIT産業の東京一極集中の是正へとシフトすべきだと考える。これは、人口問題の重要性を否定するものではない。むしろ、地域の持続可能性を考える上で、人口ではなく雇用や仕事に焦点を当てることが、より実効性のある議論につながると考えているからだ。

実は、「経済停滞期だけに現れている」一極集中の歯止め

人口の東京一極集中は、決して最近始まった現象ではない。1962年の「第一次全国総合開発計画(全総)」では既に「地域間の均衡ある発展」が記されている。その後、実際に「東京一極集中の是正」が文言として明示されたのは第四次全総(1987年)であり、高度経済成長以降は、全総の中で継続的に東京の一極集中の課題が挙げられてきた背景がある。

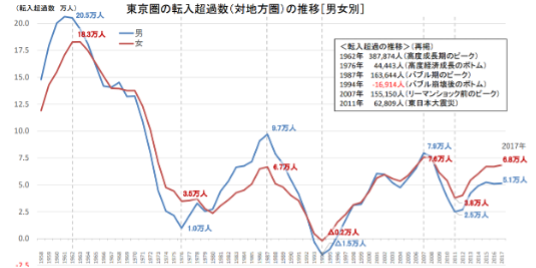

これまでの歴史を振り返っても、地方創生以前の50年以上の歴史の中で東京圏の転入超過が緩和されたのは、1976年(高度経済成長の終焉期)、1994年(バブル崩壊後)、そして2020年(コロナ禍)という3度だけである。

(図1:出所:総務省「住民基本台帳人口移動報告」(日本人人口))

この事実は、経済が停滞した時にしか東京一極集中は是正がされてこなかったという厳しい現実を示している。政府がどれだけ「東京一極集中の是正」を掲げ、多額の補助金を投じても、人口移動は経済の市場原理に強く影響を受ける。この現実が前提であるならば、東京一極集中是正の人口問題は経済停滞がなければ成し遂げられないのではないか。ひどく不幸せな政策に日本全国が走り続けているような徒労感を感じる。

人口ではなく、ウェルビーイングを支える地域経済

私ども地域構想研究所は、先日「スマートシュリンク(賢く縮む)」と題したシンポジウムを開催した。ここで議論されたのは、人口減少を前提としつつ、地域経済がいかに循環し、人々が仕事や生活に困ることなく、ウェルビーイングの視点で地域づくりを実現するかという点である。

市民が目指すべきことは、人口増加そのものではない。どのような人口規模であっても、人々が豊かで幸福に暮らせる社会の実現こそが目標である。 人口減少はこれまでの結果、事象であるということ、「人口減少克服」を目標とした時に政策の方向性を見失いかねないということを、地方創生10年、ここで一度立ち止まり考えてみたい。

東京一極集中の是正を「IT産業」の視点で

さて、政府の掲げる目標を批判するのは容易である。しかし、私ども地方創生の研究所として重要なのは具体的な改善策を考え、提言し、実行することだ。

筆者はこれまで、地域の現場をみるにつけ、「人口」ではなく「仕事」に焦点を当てるべきだと考えてきた。その中でも特に注目していたのが、「IT産業」であり、これは人口の東京一極集中よりももっと集中度が高い現状にある。

かつて「IT産業の東京一極集中の現状」と題したレポートを執筆している。

(参考リンク:[IT産業の東京一極集中の現状](

https://chikouken.org/report/report_cat01/8473/))

これは、約7年前に書いたものであるが、当時の課題は今も変わらず、むしろ「IT産業の東京一極集中度はさらに高まっている」のが現実である。

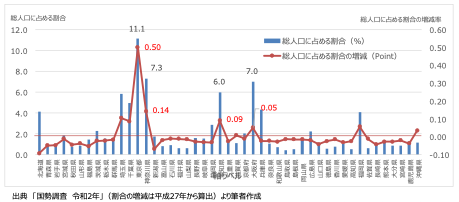

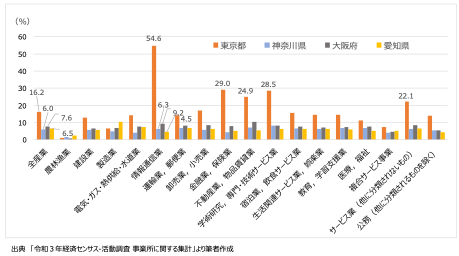

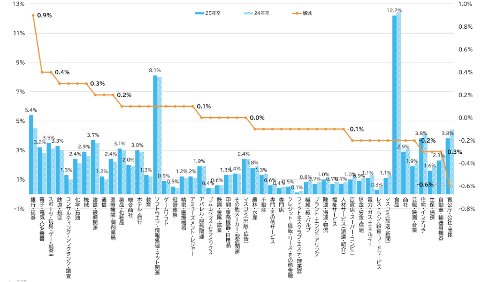

そこで今回、最新の経済センサスのデータをもとに、改めてIT産業の東京一極集中の現状を分析した。以下のグラフは、東京都における人口および、IT産業の集中度を示したものである。

(図2:人口の東京一極集中の現状/総人口に占める都道府県別の割合)

(図3:IT産業の東京一極集中の現状/産業別 従業者数割合の地域別比較(東京・神奈川・愛知・大阪))

東京都には全国のIT産業従業者の約54.6%が集中しており(図3)、これは人口集中度(約11.1%)(図2)の5倍近い数値である。この圧倒的な集中は、単なる産業集積の問題にとどまらず、地域間の経済格差を拡大させ、地方経済の停滞を助長する要因となっている。

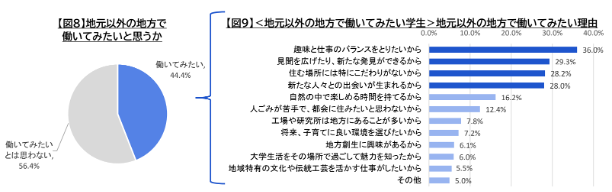

一方で、若者のIT産業への就職意欲は依然として高く(図4)、地方で働くことへの関心も一定数存在している(図5)ことが、各種調査から明らかになっている。

(図4:若者のIT産業就職志望の割合/大学3年生時点での志望業種(マイナビ「2025年卒大学生就職意識調査」より転載))

(図5:若者の地方就職意向の割合/地元以外の地方での就業意向(マイナビ「2025年卒大学生Uターン・地元就職に関する調査」より転載)

これらのデータは、「若者は地方に帰りたくない」という一般的な思考を覆すものであり、適切な仕事の機会があれば、地方に若者が戻ることは十分に可能であり、そこにITの仕事が関連している可能性を示唆している。

筆者は、人口減少を前提とした上で、人々のウェルビーイングを支える地域経済において、IT産業の地方での活性化は極めて有効な手段であると考えている。その理由は、IT産業が「場所に縛られない働き方」を可能にし、「人手数に依存しない付加価値の創出」を実現できるからである。さらに、IT産業は地域にとどまらず、グローバル市場へのアクセスという、経済効果にも大きな可能性も秘めている。

特に注目すべきは、地方で求められる「小さなITスキル」の存在である。これは、高度なエンジニアリングだけでなく、サービスの企画・設計・運営、コンテンツSNS運用、画像処理、Webサイト管理、デジタル記録化、業務の自動化(RPA) といった、地域の日常や事業活動を支えるスキルである。これらのスキルは、地域資源を活用し、新たな仕事を生み出す原動力となる。

こうした「小さなITスキル」が地域に根付くことで、単に仕事が増えるだけでなく、地域での経済循環が生まれ、人々が自分らしく働き暮らす基盤が形成される。この視点が、人口増減ではなく、地方創生を考えるための重要な鍵であると考えている。

このテーマについて詳しく掘り下げたレポートを、研究紀要で公開予定である。本レポートでは、IT産業の一極集中の現状をデータで分析し、地方分散の可能性、さらには「小さなITスキル」が地域経済にもたらす効果について考察している。

これらの職域は、IT産業の小分類上「インターネット附随サービス業」に分類されるが、日本は海外と比べると、東京ですら同ジャンルが少ない。加えて、同ジャンルの多くはIT産業の中の上位レイヤーであり、ユーザーに直接価値を提供し、サービスの差別化や競争力の源泉となる業務と位置付けられている。あるいは、上位レイヤーから中位・下位レイヤーへの橋渡しでもあり、高い付加価値を生み出す役割を担っている。ここで「小さなITスキル」と表現しているのは、地域における同業務のニーズがまだ明確化されていないためであり、IT知識のない人にとってもイメージしやすい言い回しを使った。本来であれば、高付加価値、高スキル人材のレイヤーであるが、日本はそのイメージがない点も課題である。これらの問題点については、近日公開予定の紀要で詳しく考察している。

地方創生10年目の問い直し、次のステージに向けて、「人口」ではなく「仕事」を基点とした議論の必要性を感じている。

【参考資料】

小峰隆夫「東京一極集中是正論への疑問」日本不動産学会誌,第29巻第 2 号・2015.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jares/29/2/29_36/_pdf/-char/ja

佐無田光「東京一極集中の構造と地方分権の課題」月刊『住民と自治』 2020年9月号

https://www.jichiken.jp/article/0181/?utm_source=chatgpt.com

西崎文平「東京一極集中と経済成長」2015年,JRIレビュー Vol.6,No.25

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/jrireview/pdf/8194.pdf