シンポジウム開催報告

地域構想研究所シンポジウム 10周年記念

人口問題と地域の将来を考える ~賢く縮む、とは~

2025年2月7日、大正大学地域構想研究所は設立10周年を迎え、以下の内容のシンポジウムを開催しました。

少子高齢化社会における人口減少下、「人口問題と地域の将来を考える ~賢く縮む、とは?~」をテーマに、地域課題解決に向けた具体的な取り組み事例や、5人の自治体首長をお招きし、地域の現状や将来について座談会(トップサロン)形式で語っていただき、持続可能な地域づくりの方向性を見定めることを目的としました。

参加者は総勢118名で、内訳は以下の通りです。

– 教育・研究機関:30名

– 市区町村自治体:38名

– 国都道府県庁:23名

– 企業・団体:27名

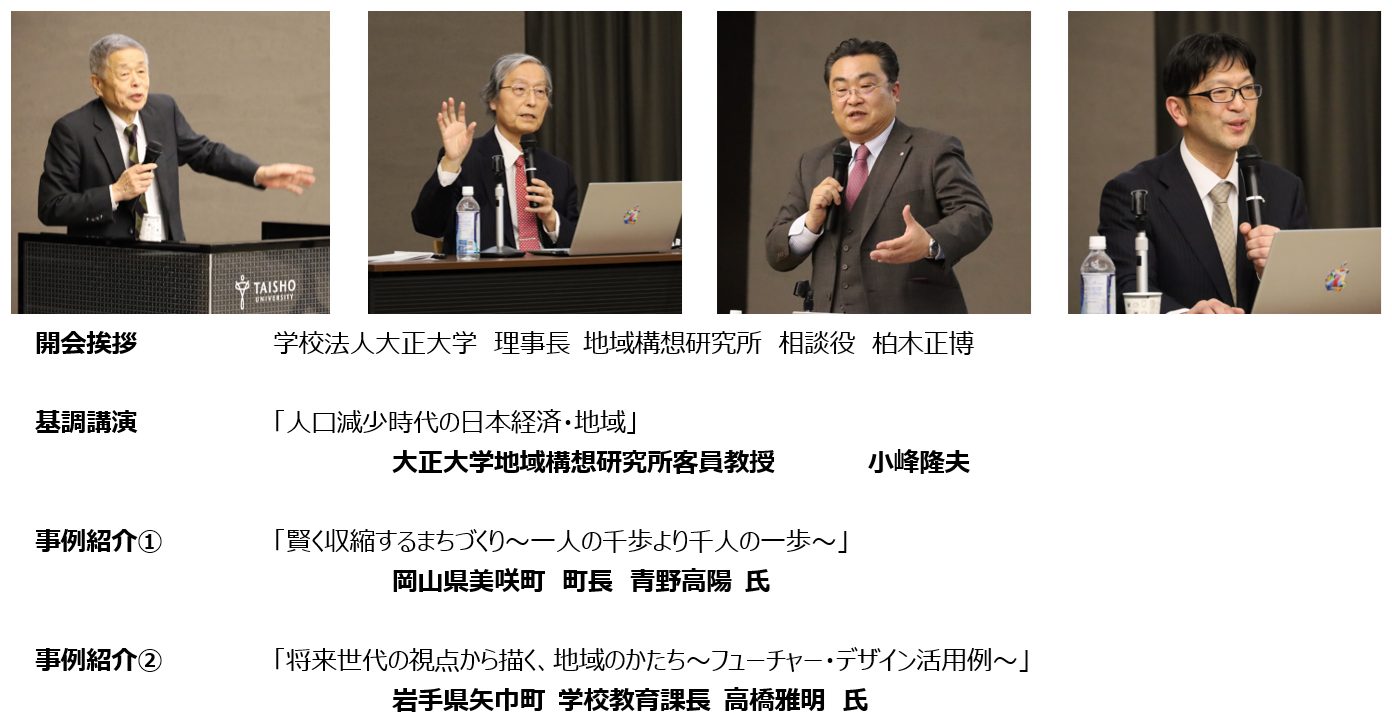

冒頭、大正大学柏木理事長の挨拶により開会し、地域構想研究所が10周年を迎え、連携自治体との取り組みを強化してきた経緯を振り返りながら、今後も地域社会の発展に一助となる研究所の意思を伝えました。

基調講演では、大正大学地域構想研究所の小峰隆夫客員教授が、「人口減少が必ずしも経済縮小を意味しないという視点」を提示し、地域の生産性向上の可能性を示しました。これは、スマートシュリンクの視点として、参加者に強い印象を与えました。

事例紹介では、岡山県美咲町 青野高陽町長より「賢く収縮するまちづくり~一人の千歩より千人の一歩~」と題して、いかにして人口減少を前提とする視点を住民と共有していったか、現場のリアルな現状のお話しを伺いました。

また、岩手県矢巾町 高橋雅明学校教育課長より「将来世代の視点から描く、地域のかたち ~フューチャー・デザイン活用例~」と題して、住民たち自らが水道料金を値上げしようという政策提言をすることとなった会議、その会議手法としてフューチャー・デザインをご紹介いただきました。

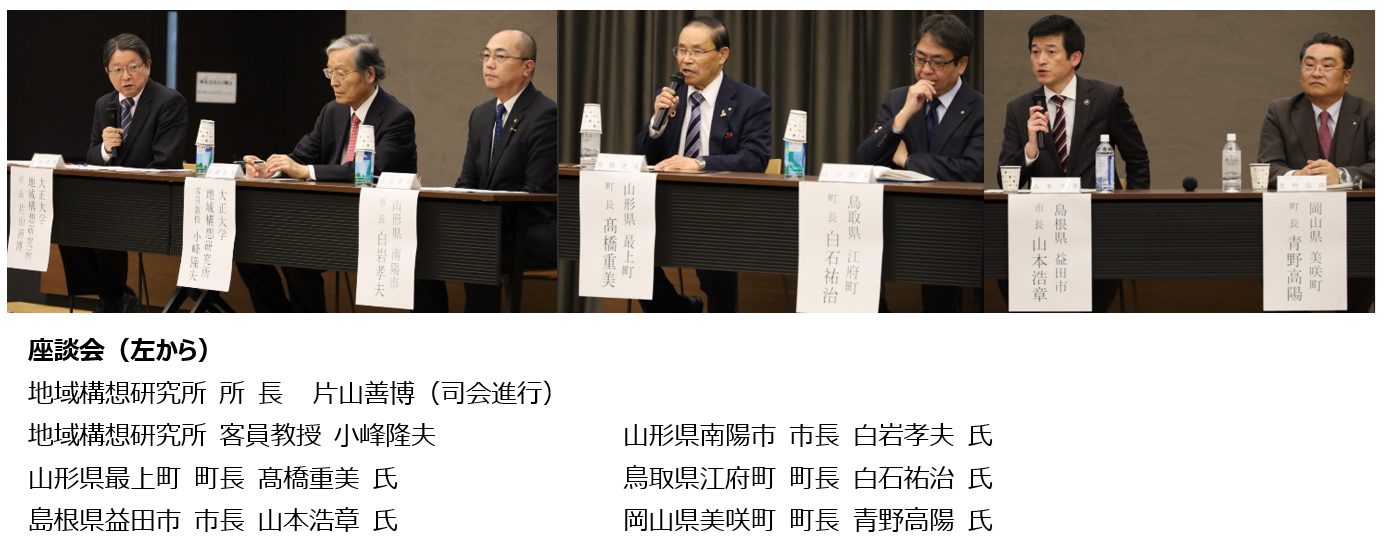

座談会では、5人の首長が登壇し地域の課題やスマートシュリンクなどの具体策について意見を交わしました。特に、いかに「住民参画型のまちづくり」を行っていけるか、「公共施設の最適配置」など、実践的な事例が共有され、参加者からは「現場の意見を直接聞けて有意義だった」との声が多く寄せられました。

今回のシンポジウムでは、地方自治体の課題の共有や今後の地方創生の方向性を探るものとなりました。

⇒シンポジウム報告書のダイジェスト版はコチラ

来場者アンケートからみえてきた「地方創生2.0」への意識

⇒アンケート詳細はコチラ

全118名/回収数:52サンプル/回収率:44%

アンケート結果から、特に「地方創生2.0」への意識に関する設問のみを抜粋し、以下考察した。

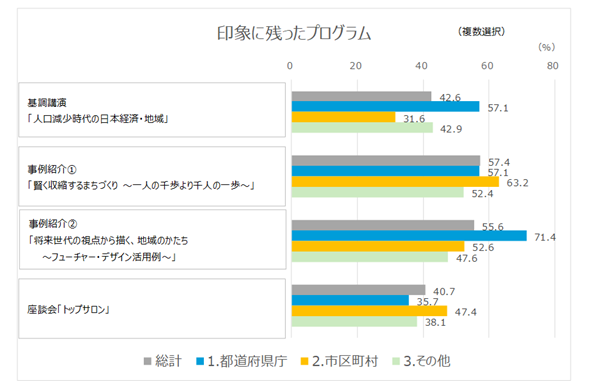

①印象に残ったプログラムについて

- 全体(総計)で最も印象に残ったプログラム:「事例紹介① 賢く収縮するまちづくり」(57.4%)

- 都道府県庁の関心:「事例紹介② 将来世代の視点から描く、地域のかたち」(71.4%)

- 市区町村の関心:「事例紹介① 賢く収縮するまちづくり」(63.2%)

参加者は実務に直結する事例紹介に高い関心を示している傾向であった。特に「事例紹介① 賢く収縮するまちづくり」は、現場の課題解決に直結する内容として高い評価であった。

都道府県庁の参加者は、長期ビジョンに関連する「事例紹介②」に強い関心を示す一方、座談会には低い関心を示しており、実践よりも政策立案を重視していることがうかがえる。

また、市区町村の参加者は、具体的な事例に加え、意見交換の場としての座談会にも関心を示しており、現場の課題解決とネットワーキングの両方を重視していることが示唆された。

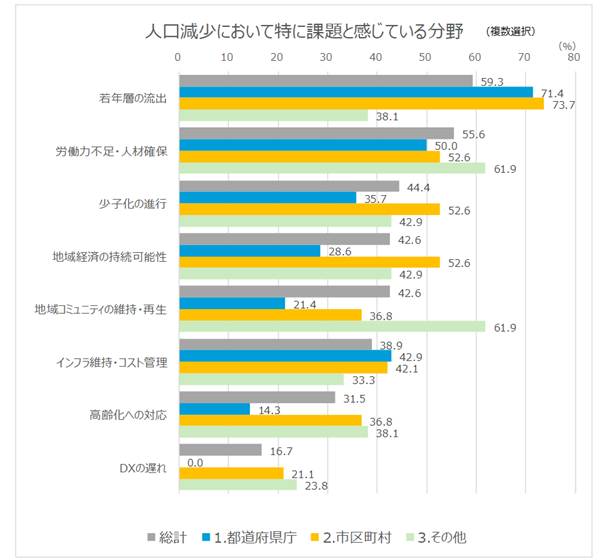

②人口減少において特に課題と感じている分野

- 全体(総計)で最も課題と感じられている分野:「若年層の流出」(59.3%)

- 都道府県庁の関心:「若年層の流出」(71.4%)と「労働力不足・人材確保」(50.0%)

- 市区町村の関心:「若年層の流出」(73.7%)と「労働力不足・人材確保」、「少子化の進行」、「地域経済の持続可能性」(各52.6%)

- その他:「労働力不足・人材確保」、「地域コミュニティの維持・再生」(各61.9%)

- DXの遅れ:全体(総計)で課題と感じている割合は最も低い(16.7%)、特に都道府県庁では0%

参加者の傾向として、「若年層の流出」が最も大きな問題と認識されていることがわかった。

また、他の課題として、都道府県庁は「労働力不足・人材確保」「インフラ維持・コスト管理」に対する関心が高く、広域的な持続可能性の課題に直面している。

一方、市区町村は「少子化の進行」や「地域経済の持続可能性」に関心を示し、地域の活性化と人口維持の両立が求められている。

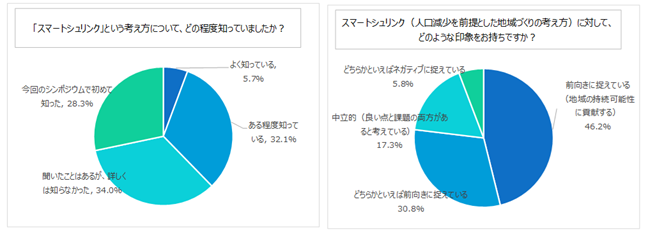

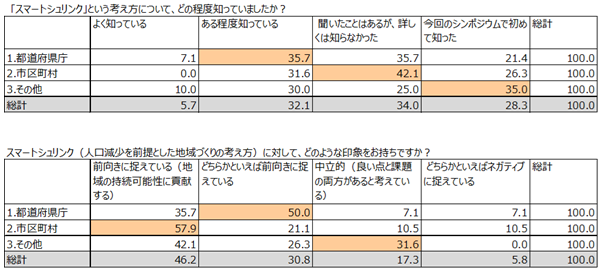

③スマートシュリンクについて

今回のシンポジウムの主題であった「賢く縮む=スマートシュリンク」について。参加者の認知度は低いものの、理解を深めることで前向きに捉える傾向が強いことがわかった。約8割が「前向き」または「どちらかといえば前向き」と回答しており、人口減少を前提とした地域づくりに期待が寄せられている。

一方で、「中立的」(17.3%)との回答もあり、具体的な事例を通じて理解を深めることが今後の課題となる。また、否定的な意見がほぼみられなかったことから、スマートシュリンクは地域政策として受け入れられやすい方向性になってきていることが示唆された。

属性別に見ると、都道府県庁は認知度が高く、政策立案の視点から前向きに捉える傾向が強い。

一方、市区町村は認知度が低いものの、「前向き」と回答した割合が最も高く57.9%となっていることから、理解を深めることで政策の受け入れが進む可能性がある。

※クロス集計表(n=53)は未回答を含めて集計しているが、表示には反映していない。総計値を基準に、割合が高いセルをハイライトしている。ただし、サンプルサイズが5以下のセルは統計的な推測の信頼性が低いため、ハイライトの対象外としている。

⇒アンケート詳細はコチラ