読経のもたらす健康効果

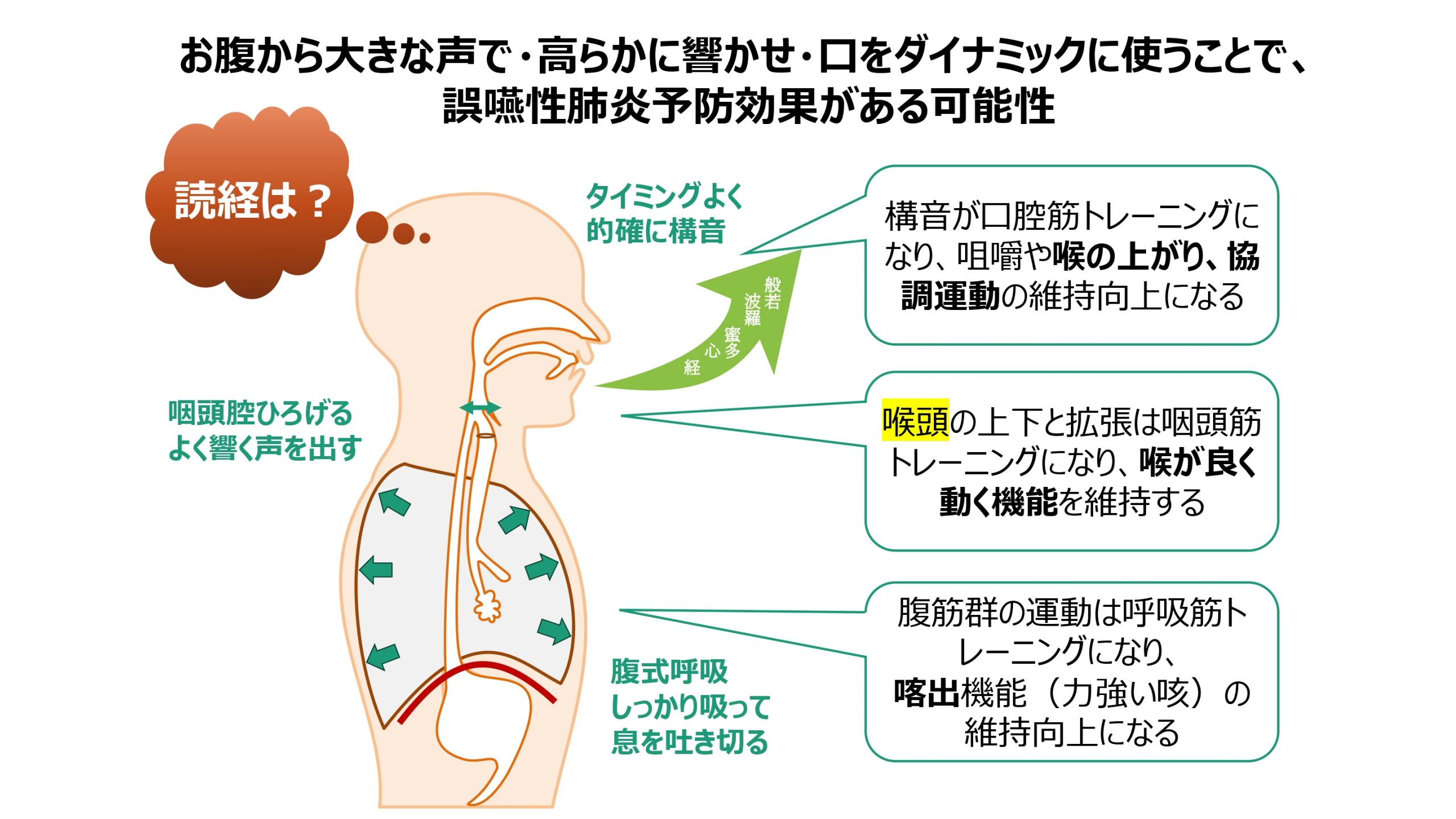

日本は超高齢社会となり、老いや認知症に対する新たなアプローチが喫緊の課題となっています。高齢期の楽しみの多くが「美味しく食べること」ですが、同時に口腔機能の低下、誤嚥や誤嚥性肺炎は高齢期の重要な生命予後に関わる課題でもあります。口腔機能の維持向上のため、日常語ではない音節をみんなで唱えるエクササイズに効果があることがわかっています。これをもとに様々な健康プログラムが考案され、社会で行われていますが、なかなか習慣化せず、継続できないのもまた事実。一方で、我が国において広く受け入れられ、文化として定着し、よりよく生きるための意味があり、かつ日常語ではない言葉として、読経があります。

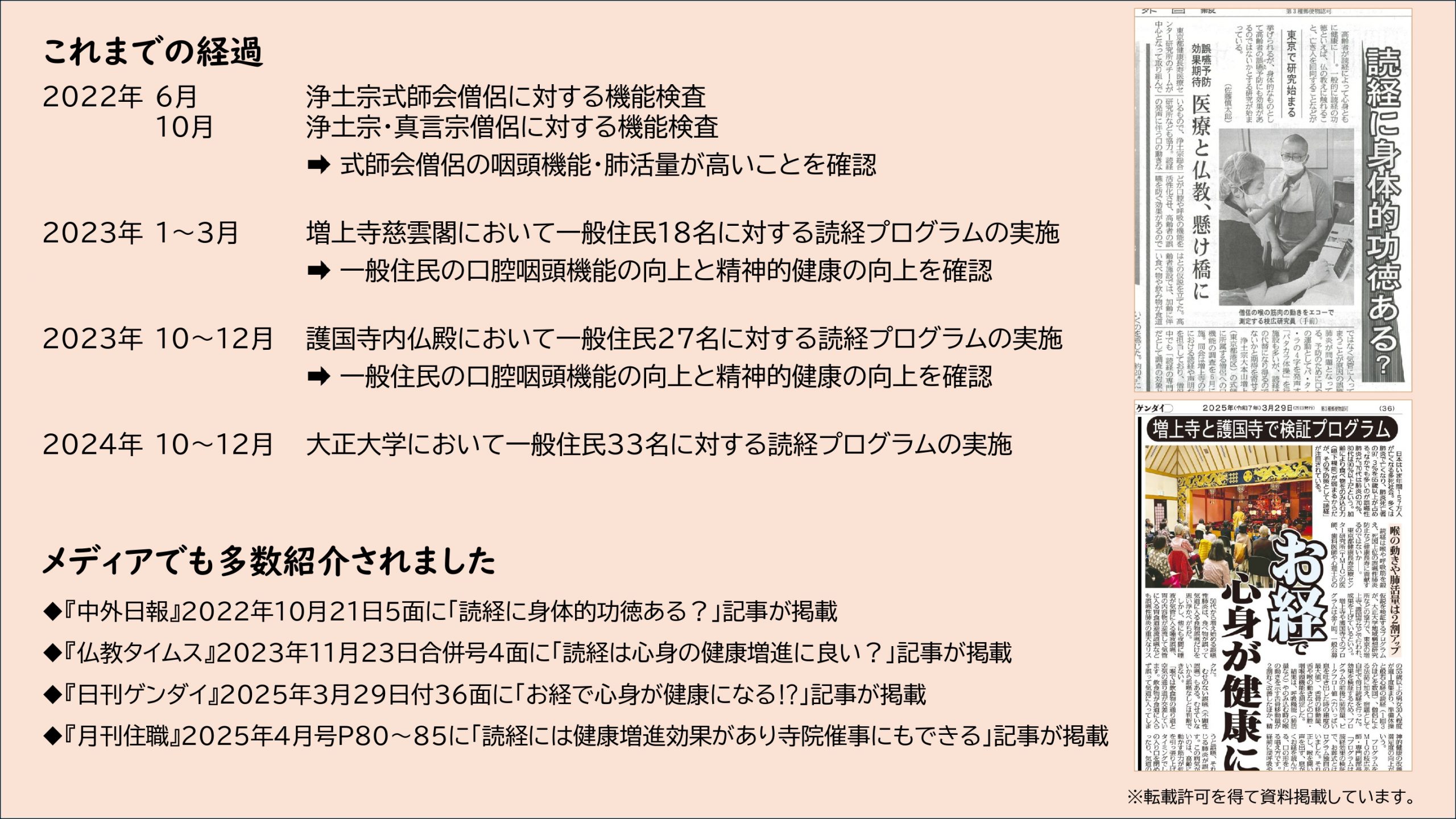

そこで、BSR推進センターでは、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所(以下、東京都健康長寿医療センター)とタッグを組み仏教界も巻き込んだ研究チームを作って、習慣的に読経を行う行為に口腔体操としての効果がある可能性を考え、多くの僧侶の協力のもとシニア向け集合型プログラムを開発しました(読経で健康!プログラムin大正大学) なお、この研究チームは、科学的知見に基づくプログラム開発、提供を目的としたものであり、特定宗派の教えを広めるためのものではありません。

参加したシニアの皆様には身体への健康効果だけでなく精神的健康への効果も得られました。こうした伝統的仏教資源を活用するプログラムは、伝統仏教寺院・僧侶の役割を捉えなおすことにもつながり、寺院が重要な社会資源として地域に再認識されることにもなります。読経プログラムの社会実装に向けて、これまで東京都港区の増上寺(浄土宗)、文京区の護国寺(真言宗豊山派)といった伝統教団の本山寺院、さらには豊島区にある大正大学でも、地域のシニア住民向けプログラムを開催しました。読経プログラムには、読経のインストラクターとして僧侶も参加し、「日々行っている読経が檀信徒以外の方々にもこれほど感動を与えるのか」とのコメントも頂きました。

より詳しく知りたい方はこちらのフォームからお問い合わせください。【お問い合せフォーム】

寺院・僧侶にとって取り組みやすいプログラム

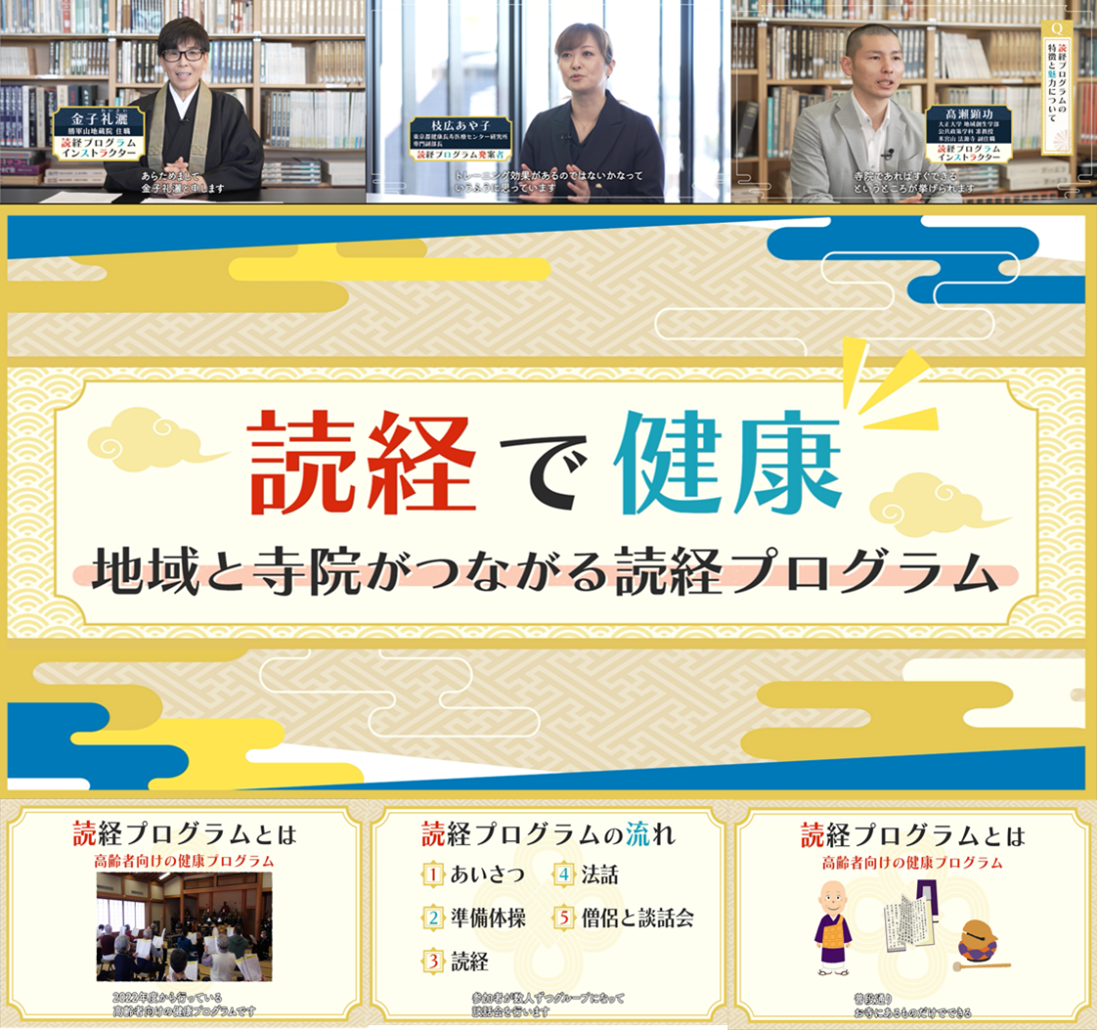

読経プログラムは週1回1時間、全7回の集合型プログラムで構成されています。プログラム参加者が週に一度、顔を合わせるというスタイルです。寺院によってはすでに読経の会などを催されているところもあるかもしれません。そうしたことをふまえれば、比較的取り組みやすいプログラムと言えるでしょう。

なお、今回の読経プログラムでは、比較的短い時間で唱えられ、かつ多くの宗派で使われる『般若心経』を使用しました。口腔機能の維持向上のためには“良い意味があるけど日常的に発さない語句”を一生懸命声に出すことに効果があるので、参加した方が誰でもついてこられるよう、経文を大きな文字で印刷し、ふりがなを付けるだけでなく、解説も加えたテキストを用意しました。

また、読経の効果を高めるため、プログラムのはじめには呼吸と口腔機能に着目した準備体操を行います。歯科医師が厳選した、より深い呼吸を促す上半身のリラクゼーション、ストレッチや、口腔機能や嚥下機能に効果がある動きを取り入れたものを取り入れ、構成しました。

プログラムを行う際のポイント

〇大きな声ではっきりと

法要等での読経とはちょっと違って、エクササイズ効果が出るように僧侶に指導してもらった手法でお唱えしています。背筋を伸ばし、大きくはっきりと声を出すようにお唱えすると、爽快感にもつながります。

〇法話で心も豊かに

読経する前後には僧侶から仏教の教えや知的好奇心を刺激する内容の法話を行います。よりよく響く声を出して読経するポイントや、日常に溶け込んでいる仏教用語の語源など、楽しく、ためになるお話があることで参加者の心も豊かになります。

〇仲間意識で参加を促進する仕組み

読経後には、僧侶と数人のグループで最近の暮らしぶりや読経との向き合いかた、心に抱えていることなどの談話を行います。参加者同士や僧侶との交流の場になり、一緒に頑張る喜びが芽生え、次回も楽しみになる仕組みです。

〇習慣化の取り組み

参加者皆さんが集まるのは週1回ですが、それまでの間自宅で毎日お経をお唱えして頂きます。日常語ではない音節を継続的に唱えることに口腔機能向上効果があるからです。一人でもやり忘れることがないよう、自宅で読経をした日はカレンダーにシールを貼付するなどして習慣化する工夫が必要です。

〇布教は行わない健康プログラム

なお、読経で健康プログラムは、心身共に健康になる取り組みを目指しており、布教とは切り離して行っています。近年、宗教離れ、仏教離れが進んでいますが、一方で癒やしやスピリチュアルケアの場として寺院空間に魅力を感じる人たちもいるのが現代社会の特徴といえるでしょう。あえて布教から切り離した取り組みとして行った方が、お友達同士で誘い合いカジュアルに参加できるという良い面もあります(※ただし、寺院の檀信徒向けに開催する場合は、この限りではありません)。

もっと「読経で健康!」を知りたい方へ(問い合わせフォーム)

研究チームでは、この読経プログラムを社会に広めるためエッセンスをまとめた動画や、参考資料の提供を行っています。実際に始めてみたいという方だけでなく、もう少し話を聞いてみたいということでも構いません。読経で健康プログラムにご興味をお持ちでしたら下記フォームよりお問い合わせください。研究チームでサポートいたします。

もっと「読経で健康!」を知りたい⇒【お問い合せフォーム】