はじめに

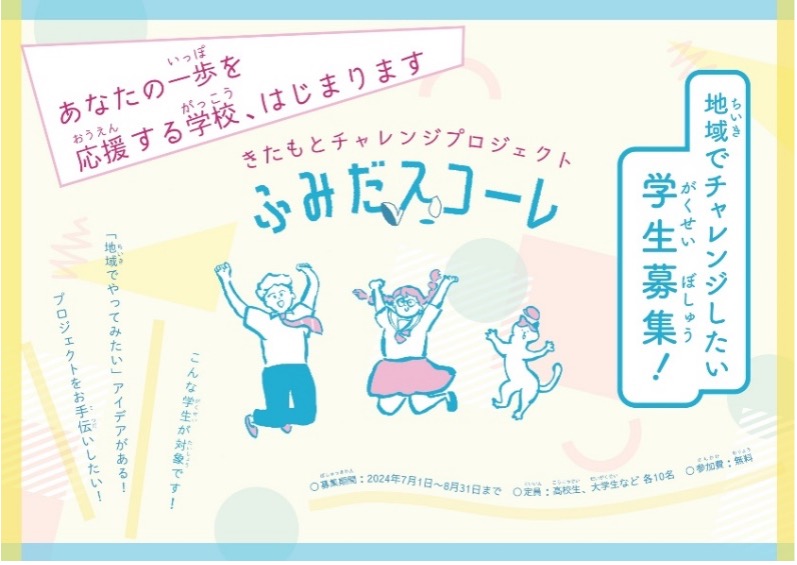

日本国内では、若者の地域活動や社会参加を促進する取り組みが急速に進んでいる。 ビジネスコンテストやスタートアップピッチイベントなど、若者のチャレンジを後押しする機会が増えており、特に地方自治体が主体となり、若者に対して地域課題の発見や解決を促すプログラムが数多く展開されている。国が起業やスタートアップ支援を強化していることも追い風となっているが、こうした取り組みは、地域に住む若者のリーダーシップや主体性を育むだけでなく、地域に住む若者がこうした事業を通して活躍することで、地域の魅力を再発見し、外部からの関心や関係人口の拡大にもつながる可能性もある。成功したプロジェクトが地域に根付けば、単発の活動ではなく、持続可能な地域活性化のサイクルが生まれることにもつながっていく。そのような背景のもと、埼玉県北本市では令和6年7月に「きたもと若者チャレンジプロジェクト『ふみだスコーレ』」が始動。初年度の今年は4名の学生がチャレンジした。

筆者も本プロジェクトに参画し、本学の地域創生学部の3年生2名にもメンターとして伴走支援に参加してもらった。本稿では、「ふみだスコーレ」の取り組みを紹介し、これからの地域における若者支援プログラムの重要性について整理する。

「ふみだスコーレ」の目的

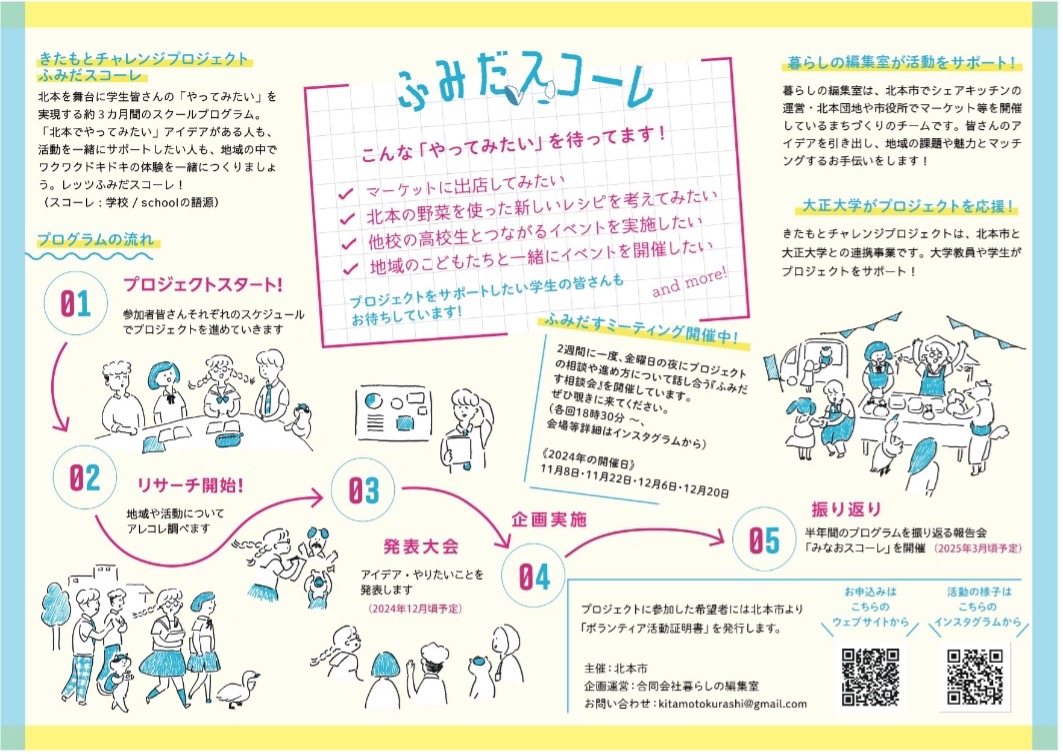

「ふみだスコーレ」は、北本市が主催し、同市でシェアキッチン&シェアスペースの運営・マーケットイベントの開催・北本団地地域活性化などに取り組んでいる、まちづくり会社「暮らしの編集室」がコーディネートしている若者チャレンジプロジェクトである。 北本市をフィールドに、地域で活動する様々な大人と関わりながら、地域課題の発見を通して、問題意識を持った若者の「地域でやってみたい!」を実現していくスクールプログラムとなっている。

そもそもビジネスコンテストや若者のチャレンジプロジェクトという取り組みは、北本市では経験がなかった。このため先進地に赴き実行メンバーの方から話を聴こうということなり、2023年2月に市役所職員、「暮らしの編集室」メンバーらと島根県雲南市を訪問し、長年に渡り実績をあげている雲南市「若者チャレンジ」事業を学びに行った。市役所の方や関係者の方々から丁寧に説明を受けて、ふるさと納税との組み合わせた制度や市民の地域課題への関心の高さにみんな感銘を受けて帰ってきた。その雲南市の取組事例を参考にしつつ、北本市の地域性や課題、資源等を踏まえて独自の「ふみだスコーレ」を設計して実行に移したのである。初年度の2024年度は4名の学生が挑戦してくれた。

主な目的は、以下の3点で実施される。

1.若者が「やってみたいこと」を実現する場を提供する

2.地域課題を発見・解決し、地域社会と若者が共に成長する機会を創出する

3.若者の主体性・創造性・リーダーシップを育成する

このプログラムでは、若者自身が主体となって地域課題を発見し、解決に向け自主的にプロジェクトを立ち上げ、地域住民や大学生メンターの伴走支援を受けながら実践するスクールプログラムのスタイルをとっている。単なるアイデアの発表にとどまらず、「実行」に重点を置いている点が大きな特徴である。

北本市「ふみだスコーレ」の特徴

1.地域密着型の学びと実践の融合

「ふみだスコーレ」の最大の特徴は、地域に密着した「実践型」のプログラムとして設計している点である。若者は北本市という地域をフィールドで課題を発見し、解決策を模索しながら活動を行い、リサーチ活動やワークショップを通して地域の住民や事業者、行政関係者と直接交流し、地域資源や人的ネットワークを活用できるようになっている。地域の課題と若者のアイデアをマッチングさせ、実践の場を設けている点が他地域のプログラムと異なる独自性となっている。発案した若者と地域の多様なステークホルダーが交わる中で、地域側も自分ごととして捉えていき、相互の連携も醸成されていくのである。

2.若者主体のプロジェクト推進

プロジェクトの企画・運営・実行はアイデアを考えた発案者が主体となって行うこととなっている。発案者は地域課題の発見から事業計画の立案、実行、結果検証までを一貫して担当し、このプロセスを経験することで課題解決力や実行力、リーダーシップが育まれる仕組みになっている。運営側は必要に応じてアドバイスや支援を行うが、基本的には若者が自主的に進めるスタイルである。このような「若者主体」の姿勢が、他の支援プログラムとは一線を画している。本学の2名のメンターは地域実習や自身の地域活動を通して学び身に着けた様々な経験や知見に基づいて、発案者と壁打ちを重ね適切にアドバイスし、伴走してくれた。

3.地域資源の積極的な活用

「ふみだスコーレ」は、アイデアを形にする課程で北本市が有する地域資源を積極的に活用しながらプロジェクトを展開している。商店街やシェアキッチン、公共施設、歴史的資産などを積極的に活用し、地域住民や事業者との協働も取り入れて地域課題にも寄り添いながら実践している。地域資源を学びや活動の舞台とすることで、地域の価値や魅力を再認識することにもつながっている。

4.多様なステークホルダーとの連携

「ふみだスコーレ」では、発案者だけでなく、地域住民、行政、NPO、企業、金融機関なども積極的に関わっており、面での取り組みになっている。中でもプロジェクトのコーディネートを担っている「暮らしの編集室」は、必要に応じて地域住民や企業とのマッチングを行うなど、若者と地域住民との「共創」を重視し、単なる支援ではなく相互の成長を促している。この協働による課題解決モデルが、「ふみだスコーレ」の大きな独自性にもなっている。

実施体制

・主催:北本市

・期間:2024年7月~2025年3月

・企画・運営:暮らしの編集室(北本のまちづくり会社)

・参加対象:高校生・大学生・20代の若者

・活動場所:北本市全域

・協力:埼玉縣信用金庫、武蔵野銀行、東和銀行、埼玉りそな銀行、大正大学(事業連携)

・メンター:大正大学地域創生学部3年 高本汐音、下野翔輝

まとめ

地域の抱える課題を解決するためには、地域を深く理解し、その土地ならではの特性を生かしたアイデアが求められる。その点で、地元に生まれ育った高校生や大学生が考えるプランは大きな価値を持っている。彼らは地域の文化や風土、人々の暮らしを肌で感じながら育っており、外部の視点では気づきにくいニーズや課題を的確に捉えることができるだけでなく、若者ならではの柔軟な発想も地域活性化において重要な要素である。また、若者たちの挑戦は、地域に新たな活力を生み出し、地元住民や行政、企業との連携を促進するきっかけにもなる。こうした若者主体の取り組みは、彼ら自身の成長にもつながるばかりでなく、プランを考え実践する過程で、課題発見力や課題解決力、リーダーシップ、コミュニケーション力といったスキルが磨かれていく。地域の未来を支えるのは、まさにこうした若者たちの挑戦である。彼らが地域の魅力を再発見し、新たな価値を創造することで、持続可能なまちづくりにつながり、若者たちのアイデアを積極的に支援し、挑戦を後押しする環境づくりこそ、地域の発展に不可欠な要素となると考える。まもなく成果発表会が開催される。チャレンジした4名の学生が発表に臨む。本学学生のメンターの伴走支援の成果も期待したい。数か月間伴走した彼らにとっても大きな学びと収穫があった「ふみだスコーレ」。未来を創っていくのはこうした若者たちだ。