昨年の10月18日に東京・大手町にて「日経地方創生フォーラム」が開催され、本学は「伝統と先端担う大学づくり 文理融合しDX人材輩出」をテーマに一つのセッションを担当しました。連携自治体のご担当者はじめ多くのご関係者にお忙しい中、ご参加いただいたことに心より感謝を申し上げます。

冒頭、神達知純学長からはご挨拶があり、「昨日の当たり前が今日の当たり前でなくなり、今日の常識が明日には通用しなくなる中、大学教育に従事する者にも発想の転換が求められる。それは教員が何を考えるかではなく、学生自身が何をどう学ぶかという視点で、大学をより実践的な学びの場に変えていくことが重要だ。」との指摘があり、情報科学部(仮称)の設置構想が示されました。併せて、本学は2026年に創立100周年を迎え、これを第二の開学と位置付け、仏陀の教えである「生きとし生けるものの幸せの実現」に取り組んでいくことを宣言いたしました。

続いて、井上雅裕学部長予定者より情報科学部(仮称)のより具体的な内容について説明がありました。その目指すところは、「人類の幸福『ウェルビーイング』の実現に向け、本学の理念である智慧(ちえ)と慈悲の実践」によって幅広い分野で活躍できる文理融合型の人材の育成であり、設置する二つの学科の概略が示されました。

一つ目が「グリーンデジタル情報学科」で、地球環境の保護と地域の発展のためにデジタル技術を用い、システムを創造できる人材の育成です。その具体的な教育研究内容は、人工知能(AI)、データサイエンスなど情報システムを構築できる体系的な知識の修得を図り、AIのあらゆるものがネットにつながるIoTを用いた農業の自動化、再生可能エネルギーの効率的な活用、流域治水プロジェクトなどをテーマとして、学生が地域と連携した研究活動を行い、卒業後の進路としては、地域の自治体や環境コンサルタント、建設会社、I T(情報技術)企業の事業部門などでの活躍が期待されます。

二つ目が「デジタル文化財情報学科」で、価値ある文化財、自然遺産を保護し、教育などに活用するためのデジタルシステムを自らつくり上げることができる人材育成です。その具体的な教育研究内容は、まず、AIと大量のデータを駆使した文化財の修復であり、一カ所だけでなく、多様な地域のデータを学ぶことでAIを使った修復が可能になります。また、文化遺産の保存や活用についても、博物館のデジタルにも強い学芸員としての幅広い知識とスキルを併せ持った人材を育成し、卒業後の進路としては、自治体や学芸員、IT企業の技術者などが期待されます。

その後、京都市産業技術研究所の西本清一理事長の基調講演、前地方創生担当大臣の自見はなこ参議院議員のご講演に続いて、「伝統と先端から始まる新たな地域創生」と題してパネルディスカッションが行われました。

パネリストとして大正大学地域研究所の片山善博所長、研究所との連携自治体である長崎県平戸市の黒田成彦市長、同じく新潟県佐渡市の渡辺竜五市長、ブランディング・クリエイティブディレクターの平石洋介氏の四名による活発な議論が行われました。

私(岩浅)はコーディネーターとして参加しましたが、大きく3つのテーマで議論しました。

一つ目のテーマが「地方創生10年の成果と課題」です。実際のところ地域の最前線ではどのような状況なのか私自身も最初に最も各パネリストに伺ってみたい論点でした。結論としては、コロナ禍もあったがさまざまな取組が展開され、一定程度の成果を得つつあるが、特に平石氏から「10年前に掲げられたビジョンが必ずしも実現されているとは言い難く、どこに行っても東京の金太郎飴のような開発が多く、地方独自の意思を感じにくい」といった指摘や、片山所長からは「この10年間、地方創生は人口問題対策に偏り過ぎであり、もう一つの問題として国の進める地方創生に邪念が入り、例えば東京のど真ん中、港区で配ったプレミアム付き商品券について、大都市で消費促進策を打っても地方創生にはつながらなかった」点など鋭い指摘がありました。

二つ目のテーマが「地域人材と新しいまちづくり」です。ここでは世代交流で人を育てる重要性が指摘され、地方の古い考え方や東京モードからの脱却が必要であり、役所においては地域の課題は地域の中で相談しながら解決していくべく、対話を重ねながら目標を定め、戦略を練り、それをトップと職員が共有する風通しの良い組織づくりを進めていく必要性が示されました。

三つ目のテーマが「地域創生今後のあり方」です。ここでは東京経由にこだわらず、デジタル技術も活用しながら地域のすぐ隣に世界があるといった視点の中で地域から世界に対して直接発信したり、世界の各地域での好事例を直接地域に最も望ましい形で適用することなど、具体事例に基づき説得力のある議論が展開されました。

私自身も各地の地域創生に関わる中で同様のことを感じていましたし、今こそ予算ありき、東京ありきではない、地域の自然文化やコミュニティの多様性や独自性を活かした地域の人たちこそが主役となった地域創生のあり方が必要と感じています。今回は限られた時間であり、もっと議論したいという思いに駆られましたが、パネリストの方々からは多くの示唆をいただき、今後も各地で地域の熱い方々とモデル性ある社会実装を展開していきたいと強く思いました。

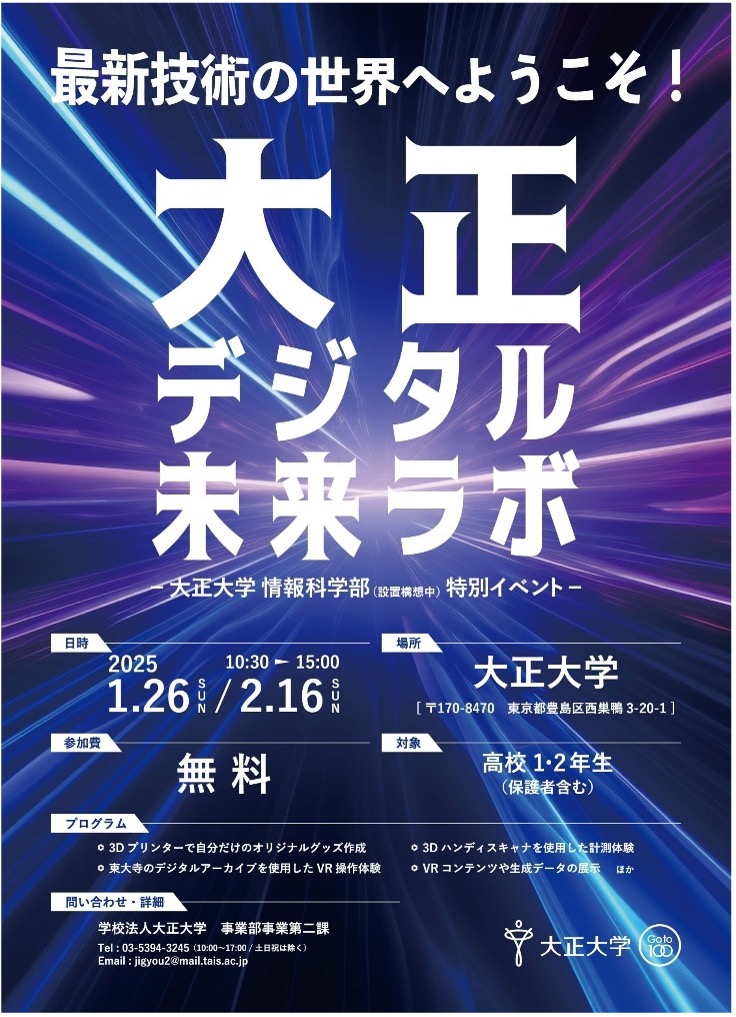

さて、上述した本フォーラムでも話題となった本学の情報科学部(仮称)構想ですが、つい先日1月26日に巣鴨キャンパスにて現役の高校1・2年生を対象にオープンキャンパス(大正デジタル未来ラボ-大正大学情報科学部特別イベント-)を開催し、学部・学科の紹介や協力企業や自治体によるワークショップが行われ、非常に盛況で皆様のご関心の高さを肌で感じることができました。

本イベントは2月16日(日)にも開催予定です。ぜひ下記の情報を高校1・2年生はじめ保護者のご参加も可能ですので幅広い方々にお知らせいただき、事前予約の上、多くの方々のご参加をいただけますと幸いです。

大正デジタル未来ラボ- -最新秘術の世界へようこそ-

https://kokokara.tais.ac.jp/3457.html